電動アシスト自転車と電動自転車、名前は似ていても、その特徴や使い方は大きく異なります。「違いがよくわからない」という声をよく耳にしますので、今回は、そのあたりを細かくご紹介します。

電動アシスト自転車と電動自転車の基本的な違い

電動アシスト自転車と電動自転車は、一見すると似ているように見えますが、その仕組みや法律上の扱いには大きな違いがあります。

仕組みの違い電動アシスト自転車と電動自転車の最も大きな違いは、モーターの働き方にあります。電動アシスト自転車は、あくまでもペダルをこぐ力を「アシスト」する仕組みになっています。つまり、ペダルを踏む力に応じて、モーターが補助的な力を加えてくれるのです。

このアシスト機能は、ペダルを踏む力を常にセンサーで検知しており、踏む力が強ければより大きなアシスト力を、弱ければ控えめなアシストを提供します。そのため、自転車本来の乗り心地を保ちながら、より楽に走ることができます。また、時速24km以上になるとアシスト出力を停止させ、人力走行のみというルールがあります。

一方、電動自転車は、手元のスロットルやレバーを操作することで、モーターの力だけで走行することができます。ペダルをこがなくても進むため、一見すると便利に思えますが、これは法律上では「原動機付自転車(原付)」として扱われることを意味します。

右手グリップが回転したり、親指あたりにレバーがあると、それは電動自転車と考えて間違いないでしょう。

また、判断が困難なタイプが、ペダル付きの電動自転車です。これらは、スロットルやレバーがなく、ペダルを漕ぐことでモーターの力で走行するため、一見電動アシスト自転車と見分けがつきません。

前述の、ペダルをこぐ力を「アシスト」する電動アシスト自転車と、アクセルの様に、「ペダルを回すこと」でモーターが駆動する電動自転車とは、どちらも、ペダルを漕ぐことで走行している為、見た目で区別がつきにくいですが、モーター出力の特性に大きな違いがあります。

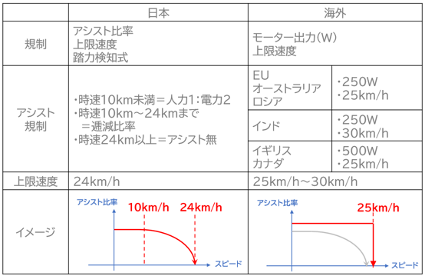

日本の法律では、電動アシスト自転車とは、ペダルを漕ぐ人力の力1に対して、電力アシストは最大2までと、その比率が定められており、これは速度が上がるにつれ逓減する必要があります。

時速10kmを超えると、1:2のアシスト比率は、徐々に低減され、時速24kmでアシスト出力0というのが、日本のルールです。

海外では、電気出力比率で制限をしている国が少なく、また、国によって速度制限も異なります。この事から海外製では電動アシスト自転車として認められていても、日本では電動自転車(原付)とされるモデルも多数国内に輸入されてきています。

具体的には、EUやオーストラリアでは、モーター出力250W/時速25kmまでのアシスト出力が認められており、インドでは、250W/時速30km、UKでは、500W/時速25kmとなります。アメリカでは、この速度制限によって、複数のカテゴリが存在し、それによって免許の有無や、ヘルメットの着用義務などが細かくルール決めされています。

日本では、こういった自転車関連の輸入完全は基本的には無料です。よって、海外製の電動アシスト自転車/電動自転車も容易に国内に輸入することが可能であり、コロナ禍以降、あいまいな電動系の自転車が数多く日本で販売されるようになりました。

日本において、これらが正式に「電動アシスト自転車」として認定されるには、JIS規格におけるアシスト出力の基準を順守していることが必要で、それが、前述の3点、①出力比率が1:2であること ②10km~24kmは逓減されていること ③時速24kmでアシスト出力が0であること、が必要となります。

出力制御において、グリップやレバーのスロットル、ペダルスロットルなどは、比較的制御が簡単で、センサーの認識としては、ONかOFFかだけの判断と速度制限のみでコントロールできます。

ただし、ペダルを踏む力に対応した電気出力をコントロールし、さらに速度に応じて出力をするには、ON/OFFだけのセンサーのみでは制御できず、トルクセンサーやスピードセンサーなどによる複雑な制御システムの構築が必要です。

あまりにも安価な海外製の製品は、日本における電動アシスト自転車基準とうたいながらも、実際は、上記の①②の制御ができておらず、時速24km付近でアシスト出力を停止させるだけというモデルも存在するため、注意が必要です。

ペダルに力を加えていなくても、回すだけで加速したり、上り坂でも、ペダルに負荷を感じなくても加速していくモデルは、電動自転車の可能性が高い為、電動アシスト自転車と思って乗っていても、そこには大きなリスクが生じます。

●法規制の違い基本的に、電動アシスト自転車は、道路交通法上では「普通自転車」として扱われます。そのため、自転車専用レーンの使用が可能で、免許も不要です。また、防犯登録は必要ですが、ナンバープレートの取得や自賠責保険への加入は不要です。

このような扱いになる背景には、電動アシスト自転車が「人力主体」の乗り物として設計されているという特徴があります。日本工業規格(JIS)では、アシスト力は人力の2倍までと定められており、これにより安全性が確保されています。

一方、電動自転車は原動機付自転車として扱われるため、以下のような各種手続きが必要になります:

- 運転免許(原付免許以上)の取得

- ナンバープレートの取得と登録

- 自賠責保険への加入

- 車庫証明(地域による)

- 定期的な車検(対象車種による)

これらは、原付=バイクですから、自転車専用レーンは使用できませんし、歩道の走行も禁止されています。駐輪場の利用にも制限がある為、注意が必要です。

これらの法規制の違いは、単なる手続きの問題だけではありません。例えば、マンションやアパートでの保管場所の確保や、通勤・通学時の経路選択にも大きく影響します。電動アシスト自転車であれば、通常の自転車と同じように使用できますが、電動自転車の場合は、原付バイクと同様の配慮が必要になります。

このように、一見似ているように見える両者ですが、その仕組みと法的な位置づけには大きな違いがあります。

電動自転車としての認識を持って、ナンバープレートの取得等、必要な手続きを踏まえた上での利用に際しては、日本の狭い道路環境においては、有効な交通手段となりますが、誤った認識を持って、電動自転車を利用する場合には、大きなリスクを伴うことを認識しましょう。

無免許で、ノーヘルで、歩道を走るオートバイを想像してみてください。万が一、歩行者にケガでもさせてしまった場合は、賠償責任保険が適用されないと考えたほうが良いでしょう。

インターネットで気軽にこれらが購入できる時代です。2024年秋以降、これら電動自転車への取り締まりも強化されています。

電動アシスト自転車ではない商品を、偽って販売したり、誤認させるような表記をしている販売者も多くいる様です。販売する側、購入する側、商品を紹介するメディアなど、それぞれが高いリテラシーを持っておくことが必要です。

最後に

いま、BESVでは「TEST RIDE キャンペーン」を開催中です!

TEST RIDE キャンペーン

乗って試して、体験しよう。BESVが誇る、パワフルで滑らかな「スマートアシストモード」を実際に試すことができるTEST RIDEキャンペーン。

2025年、BESVでは全国の取扱店様にて、さらによりたくさんの試乗車をご用意し、実際の乗り味を体験頂けるキャンペーンを実施中です。

BESVのベストセラーシリーズのPSシリーズや優れたデザイン性を誇るVotaniシリーズ、AI搭載のSMALOなどたくさんの試乗車をご用意しております。

ぜひ、お近くの取扱店にて、BESVのアシスト性能を体験してください。